穿越山河海 打通“黃金鏈”

“加快農業農村現代化,扎實推進鄉村全面振興。”黨的二十屆四中全會審議通過的“十五五”規劃建議提出,促進城鄉融合發展,持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。

“十四五”以來,一場場跨越萬里的“雙向奔赴”,悄然影響著中國區域協調發展的版圖。當東部動能“西進”,當山海資源“東輸”,廣州以雙向賦能的創新機制與務實舉措,詮釋著新時代東西部協作與對口幫扶、對口合作的深層邏輯——不僅實現了資源的雙向流動,也將推動發展理念、制度創新與人文精神的深度交融。

協作 構建完整產業生態

清晨,貴州畢節赫章縣的標準化蛋雞養殖場還籠罩在薄霧中,一排排冷鏈物流車已整裝待發,載著當日產出的新鮮赫章雞蛋,駛向千里之外的廣州。72小時后,這些源自烏蒙山區的“金蛋蛋”,將準時出現在廣州各大線下門店和千家萬戶的餐桌上,完成從深山農場到灣區市場的無縫銜接。

貴州畢節赫章海雀雞蛋生產基地

一個小小的雞蛋,串聯起兩個原本遙不可及的世界。在廣州,這樣的故事每天都在發生。從零散種植到億級產業的蛻變,揭示了廣州東西部協作的深層邏輯——并非簡單擴大產能,而是構建完整產業生態。

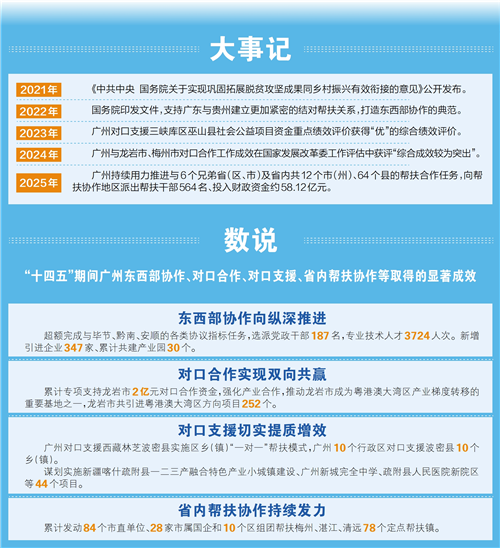

跨越山海,融通東西。根據中央部署及省安排,“十四五”以來,廣州對口幫扶、支援、合作貴州、福建、新疆、西藏、重慶、黑龍江等6個省(區、市)和新疆生產建設兵團,以及省內梅州、清遠、湛江、肇慶,涉及12個市(州)、64個縣。

相隔千里,情牽手足。“十四五”期間,東西部協作向縱深推進,超額完成與畢節、黔南、安順的各類協議指標任務,培育形成刺梨、雞蛋等多個10億元以上規模的特色品牌;對口合作走向雙向共贏,推動龍巖市成為粵港澳大灣區產業梯度轉移的重要基地之一;對口支援提質增效,建成新疆首個粵港澳大灣區菜籃子生產基地;“百千萬工程”初見成效,廣梅、廣湛、廣清、廣肇對口幫扶協作邁上新臺階。

共贏 市場讓幫扶協作更持久

東西部協作、對口幫扶正邁向常態化幫扶新階段。一張“雙向賦能”協作清單應運而生,一頭連著廣州的獨特優勢,另一頭引入幫扶合作地區的豐富資源。

今年以來,廣州如一位熱情且高效的“城市使者”,馬不停蹄奔赴10座城市,為廣汽、億航、高景太陽能等超200家廣州乃至廣東省內其他城市企業打開市場。在雙向賦能的合作機制下,人才雙向交流、商品雙向流通、成果雙向轉化、產業協同共建、文旅雙向推介,一個優勢互補、差異發展、互利共贏的協作格局正加速形成。

鄉村振興,關鍵在人。疏附縣中等職業技術學校的操場上,學生們正在操作植保無人機的起降。“南疆地區無人機專業就業前景十分可觀,目前我們的學生畢業就業對口率已接近80%。”廣州市第二批“組團式”援疆支教團團長、疏附縣中等職業技術學校校長張建輝的自信,源自廣州援疆的力量。未來,還將根據當地低空經濟發展的需求,有針對性地培養更多具有無人機操控與編程能力的綜合型人才。

在職業教育領域,低空經濟等新興專業為疏附縣注入了新鮮血液。

市場力量的激活,讓幫扶協作關系更深厚、更持久。今年8月舉辦的第33屆廣博會,累計吸引觀展人數超16萬人次,累計簽訂經貿合作項目83個,意向簽約總額超400億元。“借助廣博會,我們將更好地打通林芝優質產品從‘生產端’到‘消費端’的‘最后一公里’,讓‘藏味好物’真正走進灣區,走向世界。”波密縣(廣州)工作組組長范宏瑞表示。

第33屆廣州博覽會梅州展區。

優化 有序推進常態化幫扶政策

“十五五”規劃建議提出,統籌建立常態化防止返貧致貧機制,堅持精準幫扶,完善兜底式保障,強化開發式幫扶,增強內生動力,分層分類幫扶欠發達地區,健全鄉村振興重點幫扶縣支持政策,確保不發生規模性返貧致貧。

志合者,不以山海為遠。站在新的歷史起點,廣州扎實推進共同富裕。

廣州聚焦預期目標,牢牢守住不發生規模性返貧致貧底線,有序推進常態化幫扶政策優化完善。以促進就業為導向精準開展產業支援幫扶,助力受援地區實現逐步致富。

廣州錨定核心任務,探索東西部協作常態化幫扶機制,深化開發式幫扶;扎實做好對口支援工作,鑄牢中華民族共同體意識;拓展深化對口合作工作,提升內生動力和發展活力;以“百千萬工程”為引領,完善新型幫扶協作機制;緊扣廣州“12218”現代化產業體系,以“雙向賦能”實現量變與質變的雙躍升。

一個雞蛋的72小時:赫章山貨“飛”進大灣區

清晨6點,貴州赫章縣海雀生態養殖場的雞舍里,一個個雞蛋順著自動化傳送帶滑落,工人王大姐熟練地將雞蛋分揀裝箱。“這些雞蛋今天就要發往廣州,72小時后就能端上大灣區市民的餐桌。”她擦了擦額頭的汗水,臉上洋溢著笑容。

赫章縣地處貴州西北部的喀斯特山區,平均海拔近2000米,森林覆蓋率超60%,空氣質量優良天數占比達99.7%。這里產出的雞蛋品質上乘,卻因山高路遠、交通閉塞,長期困在“深閨”。全縣400萬羽蛋雞的年產量占貴州省四分之一,但運輸成本高、時效差,讓優質雞蛋難以對接高端市場。

轉折發生在2025年。在粵黔協作畢節工作組的牽線搭橋下,精準鎖定“運輸難、銷售難、品牌弱”三大痛點,開啟了一場跨越千里的“山海協作”。

“過去雞蛋從赫章運到廣州,陸運要5天,破損率高達10%,空運成本又太高。”相關采購負責人回憶。工作組協調冷鏈物流企業,優化運輸路線,最終實現“72小時直達”——清晨雞舍產蛋,中午冷鏈車發車,第三天清晨就能出現在廣州門店的貨架上。“今天在雞舍,后天到餐桌”的高效模式,讓赫章雞蛋的新鮮度成為核心競爭力。

光有新鮮還不夠,品質才是大灣區市場衡量商品價值的“硬核標尺”。工作組不僅建立直采直供基地強保障,助力赫章申報粵港澳大灣區“菜籃子”生產基地,推動12個養殖基地通過認證;還嚴抓品控,推行“承諾達標合格證制度”。每個雞蛋都附帶質量檢測報告,成功拿下“無抗”“可生食”雙認證,成為大灣區市場的“信任標簽”。

赫章雞蛋的“出山路”,不僅是一條銷售通道,更是一條產業振興的“黃金鏈”。在工作組的推動下,赫章縣建立起“村集體+合作社+農戶”的利益聯結機制。村民以土地、資金入股合作社,既拿分紅又領工資。

產業融合的效應更遠不止于此。2025年7月,在畢節火把狂歡暨避暑旅游季期間,工作組還邀請番禺企業參與“味在番禺”推介活動,推動“黔貨入粵”與“粵品進黔”雙向賦能。新聞媒體、網絡直播的加入,讓赫章雞蛋從“地域符號”變成“網紅產品”。

“現在村里運輸隊、包裝廠、電商直播間都火起來了!”赫章縣農業農村局負責人感慨。數據顯示,雞蛋產業已帶動全縣長期穩定就業人員超過2200人,農民人均增收超4000元,形成“一業興、百業旺”的格局。

“協作不是一時幫扶,而是要留下帶不走的能力。”粵黔協作畢節工作組組長黃曉新的話擲地有聲。通過建立“菜籃子”直采基地、簽訂長期供貨協議、推行“村集體+合作社+農戶”模式,實現從“短期幫扶”到“長期振興”的轉變,激發了赫章雞蛋產業的內生動力。

如今,赫章的清晨不再寂靜——雞舍里自動化設備嗡嗡作響,冷鏈物流車整裝待發,電商直播間里主播熱情推介……一個個雞蛋,正承載著山鄉的希望,飛向更廣闊的天地。

從“輸血”走向“造血”,激活內生動力的長效機制正在各地建立。從遙遠的新疆疏附,到多彩的貴州畢節、黔南與安順;從圣潔的西藏波密,到秀麗的重慶巫山;從廣袤的黑龍江齊齊哈爾,到靈秀的福建龍巖;還有廣東的湛江、清遠、肇慶……五年間,幫扶干部的足跡遍布山河,從省外東西部協作、對口合作的深情攜手,到省內“百千萬工程”的初見成效,步履所至的每一處,都鐫刻著團結奮進、共謀發展的動人篇章。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網