紀錄片《珠江》央視播出 觀眾點贊“完全把珠江的歷史給講活了”

11月16日,隨著《橋通未來》的播出,八集人文紀錄片《珠江》在央視收官。這部紀錄片首次將珠江流域山脈、水脈與千年商脈、文脈納入統一敘事框架,以開放、包容為錨點,為珠江立傳。

《珠江》由中共廣東省委宣傳部指導,中共廣州市委宣傳部和水利部珠江水利委員會聯合出品、廣州市廣播電視臺和中國電視劇制作中心有限責任公司聯合制作,以鏡頭丈量珠江文明。紀錄片播出后,贏得業界與觀眾的一片叫好,讓更多的人了解珠江、熱愛珠江。

東江河源段

鏡頭作傳

八集紀錄片 為珠江立傳

清晨的薄霧中,珠江源頭的水滴從馬雄山洞頂墜落。這滴水,將開啟一場2320公里的旅程,一路滋養兩岸,最終匯入南海。

八集人文紀錄片《珠江》,系統展現了珠江流域的自然風貌、地理特征、人文底蘊、城市發展、對外貿易等脈絡,是首部以全流域視角呈現珠江文化特質的大型紀錄片,為觀眾呈現了珠江文化的獨特魅力。

珠江一路匯聚眾多支流奔向南海,孕育出一片廣袤的綠洲。第一集《那片綠色》從珠江源頭起步。鏡頭追隨水流,翻越崇山峻嶺,直抵出海口,奠定了珠江向海而生的底色。

珠江源

早在秦漢時期,珠江流域已與眾多國家有貿易往來,第二集《通海夷道》則從海上絲綢之路講述珠江如何連接世界,讓珠江流域在中國農耕文明的大背景下孕育出海洋文化。

第三集《海不揚波》從南海神廟講起,追溯中國人從敬畏海洋到理性治理的心路歷程。

商貿往來繁榮了多元文化,第四集《西來初地》展現了不同的文明通過珠江登陸中國,珠江以開放、包容的姿態與外來文化交流融合、兼收并蓄,造就了開放多元、璀璨奪目的嶺南文化。

第五集《東方碼頭》將目光投向城市變遷,從古老的東方碼頭到現代化港口碼頭群,引領城市發展不斷邁向新的高度。

《珠江》之《東方碼頭》畫面

商貿基因歷經千年傳承和發展,第六集《廣交天下》以廣交會為窗口,回首廣交會近70年的不平凡歷程,展現在人們面前的是一幅中國發展壯大的美麗畫卷。

這部紀錄片并未停留在宏大敘事上,第七集《江邊啖食》從廣府美食切入,展現了珠江兩岸的人間煙火。早茶的悠閑、粵劇的韻味、雙城生活的自如,這些都是珠江兒女實實在在的生活圖景。

第八集《橋通未來》則將目光投向更遠的未來。珠江口看見的是一座座宏偉的跨江跨海大橋,看不見的是一座座連接世界,走向未來的數字大橋。“橋”成為最好的隱喻:珠江正如一座橋梁,連接著中國與世界,連接著歷史與未來。

《珠江》之《橋通未來》畫面

紀錄片的深刻之處,在于它構建了“中國千年開放的活水之源”的文化符號,珠江的故事,是開放的故事,融合的故事。八集紀錄片讓觀眾看到的,不僅是一條河的變遷,更是一個民族從內陸走向海洋、不斷擁抱世界的千年夢想。這也是珠江文化最鮮明的特征。

珠江上游

鏡頭丈量珠水 音樂喚起共鳴

總導演徐潔說,《珠江》跳出以往“江河地理志”的傳統框架,首次將珠江流域與千年商脈、文脈納入統一敘事框架,在歷史縱深中尋找當代中國與世界對話的精神坐標。而這背后,既有拍攝制作的突破,又有音樂藝術的巧妙搭配,還有書法的助力,共同描繪了珠江文明的壯麗畫卷。

關爾嘉是紀錄片的攝影指導,過去兩年他扛著攝像機,走遍了珠江流經的六個省區。在云貴高原,暴雨天氣經常會阻斷他們的去路;在廣西,他們扛著設備徒步穿越濕滑的喀斯特地貌區;在廣東,攝影師要潛入水下,能見度很低,操作全憑手感。

傳統單機拍攝如同“獨白”,多機聯動則如同“對話”。多機聯動是《珠江》拍攝技術的突破。在云南曲靖五龍壯鄉拍攝“三月三”時,他們首次嘗試超高清多機聯動紀實拍攝,用三臺8K攝像機組成三角機位,捕捉人群的動態與細節,讓觀眾既能感受節日的氣氛,又能觸摸到個體生命的溫度。在馬雄山珠江源洞口,為還原水霧的流動感,團隊用多機位、高速攝影等技術,讓觀眾仿佛能觸摸到珠江源頭的呼吸。在拍攝珠江口時,他們采用貝爾單發輕型直升機,搭載六軸光纖陀螺儀,航拍日出日落,以震撼的場景,激發珠江兩岸居民的自豪感。

作為從業多年的紀錄片創作者,經過兩萬公里的跋涉,關爾嘉深刻體會到:珠江的壯美,在于不畏高山峽谷的桀驁,更在于滋養稻田漁歌的溫情。“當我們用超高清鏡頭對準珠江的每一滴水時,其實是在尋找中華文明生生不息的密碼。”關爾嘉說。

獨特的音樂讓這部紀錄片充滿感染力,喚起觀眾情感共鳴。《珠江》音樂編輯毛薇薇說,在《珠江》音樂創作伊始,他們就確立了以充滿煙火氣的“情”來俘獲觀眾芳心,同時,也將歷史延伸至當下,展現珠江流域及粵港澳大灣區的當代發展圖景。由胡訓軍等人作詞、何沐陽作曲的《夢里的珠江緩緩地流》被選為《珠江》的主題曲,“帶著歲月悠悠走,歷盡了滄桑流經了起落……浪花卷起滔滔潮流”,幾乎每一集結尾都能聽到那緩緩溫情又極具感染力的主題曲。中國廣播電視社會組織聯合會紀錄片委員會會長趙捷說,這首歌無論是詞,還是曲,都非常符合珠江的性格。“珠江與黃河、長江不一樣,天生有一種蜿蜒柔美之感。整個看片過程,就像與珠江進行一次靜靜的交流,緩緩的對話。”

毛薇薇說,為了更能體現珠江文化,還特別錄制了十首插曲,如《一片煙火》《珠水謠》《東方》等。詞曲作者都是深耕嶺南文化的本土音樂人,創作前他們深入珠江流域多地采風,汲取粵劇曲牌、嶺南民歌、疍家漁歌等民間音樂元素,將“珠江入海”這條“開放”基因貫穿始終。

厚重存古意 爨體連首尾

除了畫面和音樂之美,紀錄片每一集片頭的字體都古香古色,它們是由廣州藝術博物院原院長李卓祺用爨體所寫。

“爨體就誕生于珠江流域,用它來書寫珠江,最合適不過了。”李卓祺說。“爨”字的本義是生火做飯,后引申為灶,并發展為姓氏族名。古時,爨氏多生活在今山西、河北一帶。三國兩晉時期,爨氏經川湘入滇,與當地人融合共生,發展成為當地望族,稱雄滇東400余年,創造了燦爛的爨文化。珠江源的云南曲靖有“爨鄉福地”之稱。不過,如今只留下清朝乾隆年間發現的兩塊墓碑——《爨寶子碑》和《爨龍顏碑》。這兩塊爨碑,揭開了珠江源頭爨文化的一角,也成為中國書法史上的珍珠,被譽為中國隸書楷化的代表。每個字都呈正方形,筆畫方起方收,既有隸書的厚重,也有楷書的生動。

爨體源于珠江源頭的云南,又在珠江口處處可見,連接了珠江的首與尾。

清末,在珠江口宣揚維新思想的康有為看到爨碑拓本后,稱其為“神品第一”。在康有為的影響下,梁啟超等文人紛紛臨習爨體。比康有為晚出生四十多年的秦咢生,又對爨體進行改造。改造后的爨體端莊厚重,雅俗共賞,開始走進大眾視野,人稱“爨寶子”體。

20世紀70年代,在一次工藝美術大展上,秦咢生現場題字,剛參加工作的李卓祺被爨體字的樸厚古貌所吸引,隨即向秦咢生求教。李卓祺寫的爨體字,有著一字一鐵塔的分量感,永慶坊、廣州博物館等題字正是出自李卓祺之手。“在拍攝《珠江》時,剛開始我只在鏡頭前寫了‘爭潮領先’,后來又寫了每一集的片名,八集32個字,一氣呵成。我覺得用爨體字寫片頭,與這部片子非常契合,既古樸厚重,又能體現珠江文化的厚重,更見證了珠江文化的開放與包容。”李卓祺說。

商業之河 開放之河 思想之河

海內外觀眾一致叫好

紀錄片《珠江》播出后,海內外觀眾一致叫好。生活在馬來西亞的李依歡是當地第三代華人,去年曾陪家人在粵港澳大灣區旅游,從導游口中,她對珠江有所了解。當看到這部紀錄片里港珠澳大橋的鏡頭時,她興奮地說:“這個地方我們去過,太壯觀了。”她說,通過觀看這部紀錄片,她更加了解了珠江,看到了中國的快速發展,希望未來能帶家人和朋友多來中國走走。

廣州本地人羅時豐則說,他在珠江邊生活了十幾年,看了《珠江》之后,才了解到這條河的不一般。“我們說起母親河,第一個想到的都是黃河、長江,沒想到珠江也是人類誕生的地方。通過這部紀錄片,我也是第一次了解到珠江在中國歷史發展中的作用。我更喜歡這條江了。”

而在廣州博物館副館長朱曉秋心中,珠江不僅僅是一條地理上的河流,更是一條商業之河、開放之河、思想之河。“它與長江、黃河所孕育的文明最大的不同在于其以千年不絕的海洋氣息和商業精神,極大地豐富和拓展了中華江河文明的內涵。”八集人文紀錄片《珠江》,完成了一次系統性的珠江文化梳理與視覺化轉譯,“為后續所有關于珠江文化的傳播奠定了堅實的受眾基礎與話語體系”。

水利部珠江水利委員會主任吳小龍則認為,該紀錄片生動地展現了珠江源、云南撫仙湖、廣西靈渠、廣西大藤峽水利樞紐工程、廣東東深供水工程、珠江河口等壯闊水景觀,構建了“江河哺育人民、人民守護江河、人水和諧共生”的美好圖景,讓人們更加愛護珠江,與珠江同呼吸、共命運,實現人與河流和諧共生,為落實國家“江河戰略”提供了可感知、可傳播、可借鑒的實踐。

不少觀眾也在新媒體平臺留言,表達了對《珠江》的肯定和期待。看了珠江的歷史變遷后,有網友感嘆,“珠江孕育的文明和故事,比我們想象的更精彩”,“嶺南文化的包容性,在珠江故事里體現得淋漓盡致”。還有觀眾說:“紀錄片完全把珠江的歷史給講活了!”

八集紀錄片展示的珠江,給觀眾帶來震撼與感動,也讓更多的人了解和走近這條江河,感受它的歷史、現在與未來。

廣州出品

題材豐富 視角多元

廣州出品 成績優秀

廣州的紀錄片創作者始終致力于用鏡頭捕捉時代脈動。11月14日下午,第38屆中國電影金雞獎提名者表彰儀式在福建廈門舉行。廣州廣播電視臺與廣東廣播電視臺、廣州中投文化有限責任公司聯合出品的紀錄電影《她是紅線女》獲得本屆金雞獎最佳紀錄/科教片提名表彰。

為紀念粵劇大師紅線女100周年誕辰,影片《她是紅線女》以多維視角深情記錄紅線女“忠于黨、忠于粵劇、忠于人民”的藝術人生。全片如一幅流動的水墨長卷,在光影交織中鋪展其藝術求索之路,兼具藝術價值與文化深意。

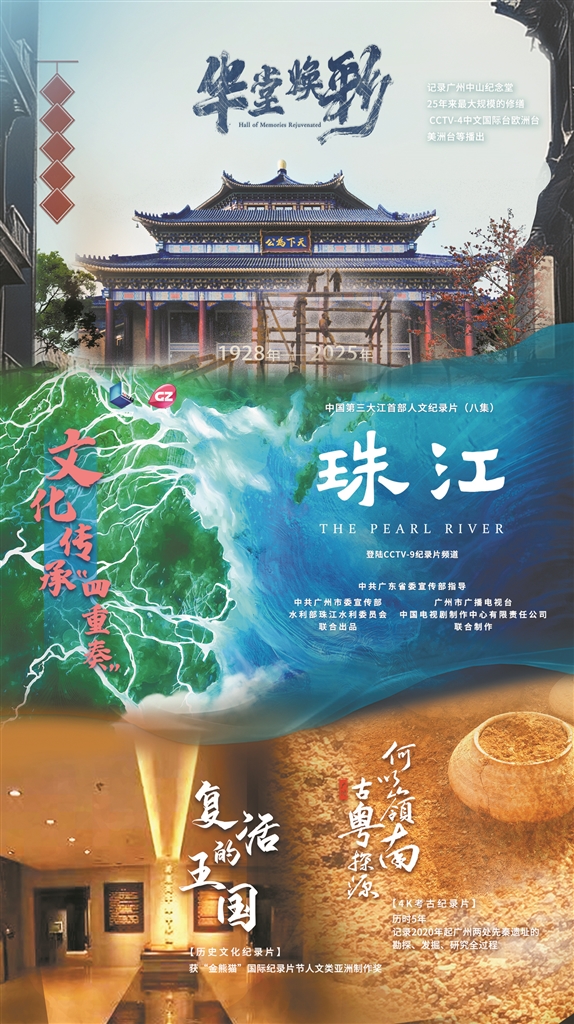

廣州是一座歷史與現實交織、傳統與現代共鳴的城市,持續煥發著“老城市 新活力”的動人光彩。這片土地,既保留著歲月的溫度,也躍動著創新的脈搏,為紀錄片創作者提供了取之不盡的靈感源泉。近年來,以廣州廣播電視臺為代表,廣州涌現出多部題材豐富、視角多元的紀錄片作品,它們以影像為筆,勾勒出嶺南文化的深厚底蘊與時代新貌,不僅在國內外屢獲殊榮,也贏得了觀眾的廣泛贊譽。

2025年年初,中國第一部以中山紀念堂為題材的紀錄片《華堂煥彩》在央視與觀眾見面。用光影語言留存修繕記憶,讓中山紀念堂這座建筑,成為連接歷史與當下、傳承文明與精神的紐帶。觀眾表示喜歡,說這是一部值得回味的好片,“鏡頭下的雕梁畫棟不只是冷冰冰的木頭石頭,而是承載著祖輩們的智慧與生活。看著工匠們一鑿一錘地修復,仿佛能聽見中山紀念堂在輕聲訴說它的百年滄桑”。還有觀眾表示:“這部紀錄片既有修繕工程的呈現,也有群像描繪,情感溫度很到位。”該片不僅向人們展示了廣州中山紀念堂最近20多年以來最大規模的修繕工程,更用歷史觀照現實,將許多時間長河中不為人知的微小瞬間精心勾連、細膩刻畫。

廣州出品的部分紀錄片

2024年,中法合拍紀錄電影《康熙與路易十四》,以極具文獻性、知識性、藝術性、趣味性的內容,書寫一段東西方兩大文明交流互鑒的佳話,為歷史留下彌足珍貴的記憶。“在片中看到很多鮮為人知的中法兩國相互交流的歷史小故事。”“這是我第一次這么詳細地去了解這段歷史。”年輕觀眾點贊影片“干貨滿滿”。影片從廣州出發,走向國際,成為2024年“第十屆法國·中國電影節”開幕影片,作為參加展映的十部中國影片中唯一一部紀錄電影,先后在巴黎法國中國電影節以及第77屆戛納國際電影節亮相,廣獲贊譽。本片獲第37屆中國電影金雞獎“最佳紀錄/科教片”提名。

廣州是一座流淌著溫情與大愛的城市,處處書寫著平凡而動人的故事。近年來,多部聚焦特殊群體的紀錄電影,正是這座城市人文關懷的見證。2024年上映的紀錄電影《無音之樂》以特殊畫家陳元璞(阿璞)勵志圖強的一生為線索,挖掘出他平凡而精彩的人生故事,體現了廣州現代城市文明與“弱有眾扶”的人文關懷,該片獲得第36屆中國電影金雞獎“最佳紀錄/科教片”提名,在第13屆北京國際電影節上獲授“評審團特別關注作品”榮譽。

2023年上映的紀錄電影《畫布上的起跑線》,記錄了卓君、一哲、樂桐三位主角用音樂和繪畫感知世界,在少年宮老師的幫助下獲得精彩的別樣人生的故事。影片詮釋了廣州市融合教育的多樣性、豐富性,共同奏響親情、友情、師生情交織的愛的贊歌,令無數觀眾為之動容。

這些年,廣州以紀錄片為載體,借助豐富的視角講好廣州故事、中國故事。《何以嶺南 古粵探源》《復活的王國》從不同的歷史時空維度完成了對廣州、對嶺南文明的追本溯源;計劃年內完成的合作紀錄片《陽光之路》,廣拓國際合作,頌揚文明交流互鑒與和平發展的永恒主題;紀錄片《濕地的力量》作為廣州第一部自然類紀錄片,為粵港澳大灣區未來城市化發展與生態文明建設提供多學科參考;紀錄片《海上來客》生動揭示了海上絲綢之路不僅是商貿往來的黃金道路,更是東西方文明交流互鑒的陽光之路。

正在舉行的十五運會,廣州廣播電視臺聚焦場館改造、城市發展、產業聯動等主題創作一批精品:推進3部4K紀錄片《在場》《爭先》《同圓》,其中,《在場》已在盛會開幕前推出;選取五位廣州殘疾人運動員跟蹤攝制的紀錄電影《綻放吧!在木棉盛開之前》將于明年上半年完成。此外,紀錄類文化欄目《一城煙火一城詩》,以“城市漫游+文化圍談”形式,彰顯詩意廣州、人文灣區之美,獲評第31屆中國紀錄片學術盛典系列片類“好作品”獎。

蓬勃發展

產業持續發展壯大 紀錄片走向國際

“廣州出品”的紀錄片,創作視野從嶺南文化溯源擴展到全球文明對話,覆蓋文化、政治、經濟、生態與社會民生等多個重大主題。這些作品兼具歷史深度與時代氣息,也折射出廣州這座城市對紀錄片的熱愛和重視。

2003年,為期一周的“2003廣州國際電視紀錄片學術研討會”在廣州召開。13個國家和地區的147部紀錄片報名參加,最后,中國紀錄片《老鏡子》獲得評審團大獎。這場開創國內先河的研討會,就是中國(廣州)國際紀錄片節的開端。

20年后,中國(廣州)國際紀錄片節已經成長為中國歷史最久、亞洲體量第一的國際紀錄片節。2023年有156個國家和地區的7280部紀錄片共襄盛舉,是2003年創節之初的近50倍。來自國內外的近千家機構、4000多名專業人士參加。通過中國(廣州)國際紀錄片節,越來越多優秀的紀錄片作品從廣州出發,向世界述說那些發生在今天中國大地上的精彩動人的故事。

近年來,廣州紀錄片產業持續發展壯大。位于海珠區的廣州數字紀實視聽產業園(豆園DOC.PARK),作為全國首個以紀實內容為核心的產業園區,以“產業平臺搭建+優質內容創作”雙輪驅動模式,在五年時間里構建起全產業鏈生態,成為影視產業集聚的“強磁場”,近三年入駐率持續保持80%以上,2024年成功獲評“廣東省文藝兩新集聚區實踐創新基地”,已聚集起影視、音樂、動漫領域的優質人才與企業群體。這里更產出了一批斬獲國內外獎項、傳遞中國聲音的紀實精品,為廣州紀錄片產業高質量發展與中華文化國際傳播注入強勁動能。

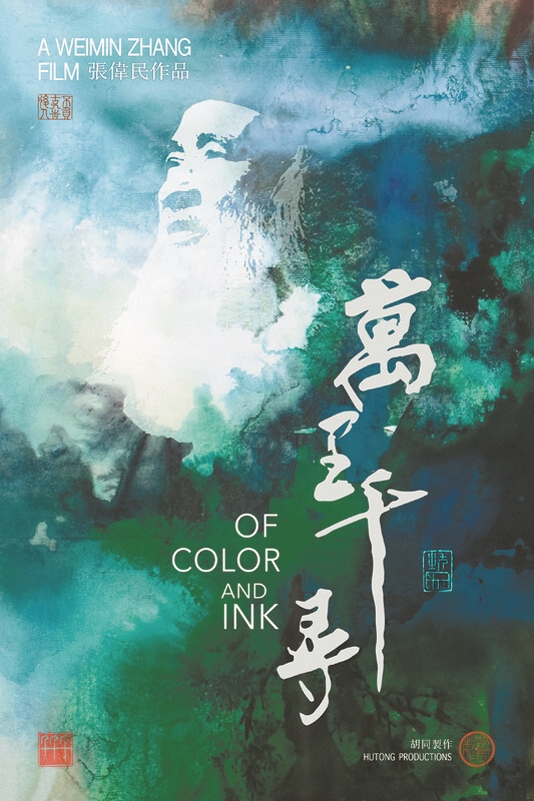

其中,《密語者》憑借獨特的人文表達與深刻的文化洞察,成功入圍第95屆奧斯卡最佳紀錄長片短名單,讓中國非遺站上國際舞臺;《永無止境》記錄了傳奇女性張偉麗重返世界之巔的歷程,榮獲第18屆FIRST青年電影展主競賽最佳紀錄長片,已于2025年11月16日正式上映;《萬里千尋》歷時十二年精心打造,聚焦東方藝術家的跨文化探索之路,榮獲2025年第二屆金熊貓獎紀錄片單元“最佳導演獎”提名;《中國民居》作為中國傳統民居生態搶救性紀錄項目,憑借對中國傳統建筑文化的生動呈現獲得海內外廣泛關注,成為“文化出海”的亮眼名片。

《永無止境》映后交流現場

《萬里千尋》

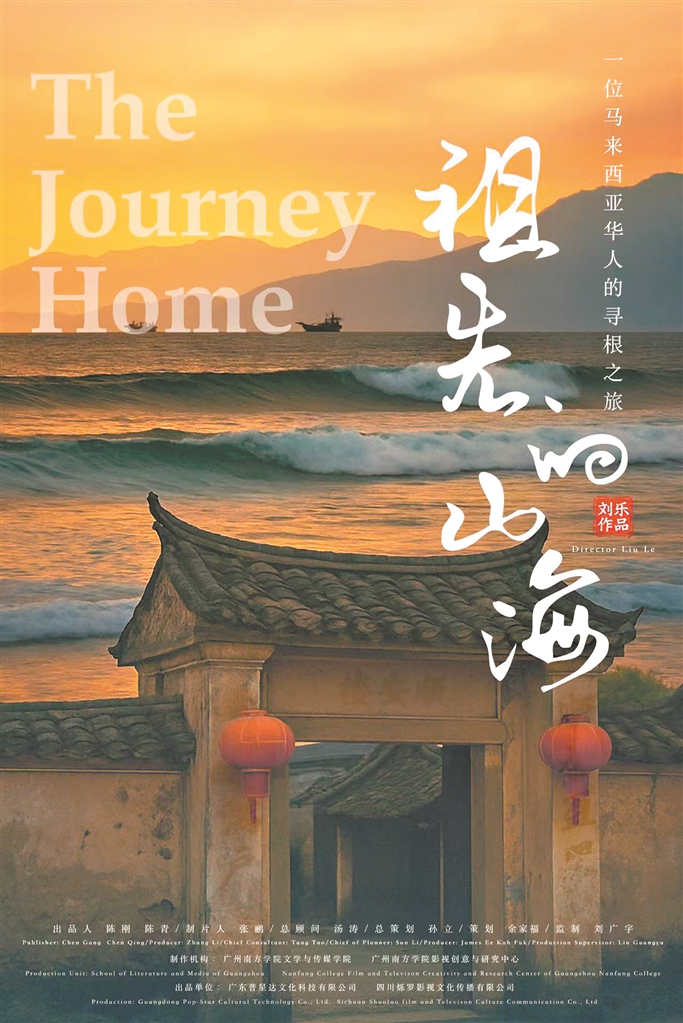

豆園DOC.Park創始人張鸝表示,未來,園區將繼續整合產業資源、深耕內容創作,推出更多兼具文化內涵與國際視野的紀實精品,讓中華文化通過影像之力走向更廣闊的世界。其中包括聯合央視、上海科技館、新疆青少年出版社等權威機構打造的十二生肖動物電影系列首發作品《馬到成功》,由《藍色星球II》總導演馬克·布朗羅團隊與擁有豐富中國故事國際表達經驗的總策劃書云聯手,運用國際前沿6K影像技術,拍攝四大洲六國七種代表性馬的生命姿態,既展現“天人合一”的東方智慧,又傳遞拼搏進取的“龍馬精神”;記錄灣區春節民俗的紀錄片《行花街》,既是對中國春節列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄的積極回應,也展現了廣東非遺的獨特魅力。此外,還有以馬來西亞華人尋根之旅為核心的《祖先的山海》,以“家族書信”為敘事線索,助力中國與馬來西亞的文化交流。

《祖先的山海》

《行花街》

懂紀錄片的城 愛紀錄片的人

廣州是一座懂紀錄片、愛紀錄片的城市,這里的觀眾對紀錄片抱有濃厚的興趣與熱情。

11月16日晚,紀錄片《永無止境》在永漢電影院舉行映后交流活動。影片放映結束后,導演許慧晶親臨現場,與觀眾展開深入對談。《永無止境》揭秘了“格斗女王”張偉麗跌宕起伏的職業生涯,記錄了她從低谷重返巔峰的勵志歷程。該片由曾執導高分作品《棒!少年》的許慧晶導演操刀,歷時三年跟拍,積累超過3000小時珍貴素材。張偉麗真實純粹、生猛熱血的冠軍人生,深深打動了在場觀眾。

廣州紀錄片產業的蓬勃發展,離不開這座城市深厚的觀眾基礎。無論是電影院、圖書館、高校,還是藝文空間與書店,處處都可以是紀錄片的放映場,營造出多元的觀影生態。

位于廣州數字紀實視聽產業園(豆園DOC.PARK)的“豆映空間”,長年致力于紀錄片放映,為影迷和市民打造了一處沉浸式的紀錄片藝術天地。這里不僅展映藝術類作品,也關注科普題材,以影像為載體傳播科學知識。例如,近期舉辦的“影像里的科學世界”科普影像放映活動,就集中呈現了《零碳之路》《騎行中國》《深潛》《水下中國》等多部優質科普紀錄片,以年輕化、現代化的表達方式拉近科學與公眾的距離,同時借助視聽技術為科普內容賦能,吸引了來自紀錄片與科學領域等不同領域的觀眾。

今年以來,多部紀錄電影登陸廣州院線,受到觀眾的歡迎。《窗外是藍星》作為中國首部8K太空實拍紀實電影,真實呈現了太空上的生活與工作場面,為觀眾帶來視覺沖擊與心靈震撼。“那是一種超越語言的感動。”不少觀眾表示,影片不僅畫面壯美,更給人以精神鼓舞。有學生在觀影后談到,它對自己未來的學習與生活有所啟發,“就像航天員與地面團隊那樣緊密合作,用堅持和協作把每一個難題都變成成長題”。接訴即辦主題紀錄電影《您的聲音》講述貼近老百姓的鮮活故事,描繪了“一條熱線”撬動超大城市治理改革的生動畫卷。廣州觀眾陸小姐認為,影片通過具體的人物與情節,真切展現了城市治理中蘊含的溫度與力量。

年近八旬“市民導演”

憑借熱愛記錄廣州

在廣州,不只有熱愛紀錄片的觀眾,還有投身創作的記錄者。年近八旬的盧綺萍,便是其中的代表。她六十多歲開始學習拍攝,用鏡頭探尋并留存廣州的文化記憶,創作出《大老倌》《最后的曲藝茶座》等作品,被大家親切地稱為“市民導演”。

從尋找題材、聯系采訪,到背負十幾斤器材輾轉拍攝,再到獨自完成錄音、整理與剪輯——導演之路的每一步都不輕松,她卻始終樂在其中。盧綺萍將對紀錄片的熱愛悉數傾注于鏡頭之前,用好奇心與行動力持續創作。

2019年,廣州圖書館廣州紀錄片研究展示中心成立,盧綺萍成為“影像廣州七十年”口述歷史主題培訓工作坊第一屆學員,在策劃選題時,她想到了自己20多年的老友——粵劇“大老倌”鐘康祺。炎熱的七月,盧綺萍一個人背著器材,輾轉于地鐵和公交之間,花了幾個小時來到鐘康祺位于南沙的家,一拍就是9個小時,將粵劇的發展歷程通過“大老倌”的親身講述生動地留存下來。

今年四月,盧綺萍又將鏡頭轉向嶺南畫派畫家陳永康,記錄其在雙清樓舉辦的“春明景和”花鳥作品展。她以鏡頭為媒,捕捉陳永康的筆墨丹青與廖仲愷、何香凝舊居百年磚瓦之間跨越時空的對話。這部名為《人月雙清》的作品,她傾注四個月心血才最終完成。盧綺萍說,作為陳永康三十多年的學生,她被老師的熱愛和取得的藝術成就深深打動,一直希望記錄恩師的藝術人生。此次創作,她巧妙地以雙清樓畫展為切入點,通過串聯何香凝與陳永康兩位不同時代的嶺南畫家的故事,并自學AI技術,深刻展現了嶺南畫派綿延不絕的藝術生命力。

要問盧綺萍對紀錄片的熱愛有多深?答案或許藏在她另一部作品《聊聊紀錄片》中。這是一部關于“紀錄片”的紀錄片,片中她與85位來自不同行業的受訪者共同探討紀錄片的魅力。該片于2023年中國(廣州)國際紀錄片節主會場放映,盧綺萍激動地說:“我小時候的電影夢,終于實現了!”

在古稀之年,依然綻放出夢想之花。盧綺萍說,是廣州賦予她創作的激情與靈感,是這座城市豐富的公共資源滋養了她,是行業前輩的無私幫助支撐了她,“既然熱愛這座城市,就有責任去記錄它”。

生活在珠江口的廣州,永遠不缺少優秀的紀錄片,也永遠不乏像盧綺萍這樣真摯的記錄者。當紀錄片與觀眾在此相遇,光影交錯間,兩者共同構筑著這片土地獨特的文化風景。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網